Photo by Dan The Man

J’apprenais à mes filles le sens des mots, une activité qui me passionne depuis leur naissance tout en les énervant au plus point. Allez comprendre. L’une d’elle, l’Ainée venait de quitter la pièce en bougonnant — oui, elle bougonne et alors ? — que « qu’est-ce qu’il ne fallait pas entendre », que « j’étais le pire des géniteurs que la terre ait jamais enfanté » et qu’« elle allait se plaindre à sa mère derechef ». Bulle tenait le coup, mais je voyais bien qu’elle faisait un effort sur elle-même pour ne pas se lever et claquer une porte de notre appartement bourgeois.

Je venais donc de finir l’expression « pis que pendre » – indispensable pour se mouvoir dans la société moderne – et je décidais de pousser ma chance avec le mot « couvre-feu » qui était d’une actualité brûlante – ah, qu’est ce qu’on s’amuse ! Et c’est vrai que ce mot a une histoire tellement étonnante qu’il fallait bien que je la conte à l’unique des mes héritières qui me faisait la joie de m’écouter encore.

La vérité est tailleur

L’histoire du mot « couvre-feu » nous vient de ce qu’on appelle aujourd’hui un âge moyen. C’était autour de vingt-six, onze cent ou douze cent… on ne va pas chipoter sur les dates, je ne suis pas historien. L’Angleterre n’avait pas encore quitté l’Europe, et pour cause : l’Europe n’était que le souvenir d’une déesse grecque foulée par les sandales romaines pour que les chrétiens n’aient à le faire quand ce serait à eux d’être les big boss des croyances – notez lecteurs et trices que je viens de résumer l’histoire des mythes et religions en une phrase. Mais ce n’est pas le sujet de mon propos, et vice et versa d’ailleurs.

L’Angleterre donc était à l’époque peuplée d’Anglois qui aimaient à batailler, à « guerroyer » comme ils disaient, un peu partout à portée de galère, sans doute parce que chez eux c’était ennuyeux vous n’imaginez même pas.

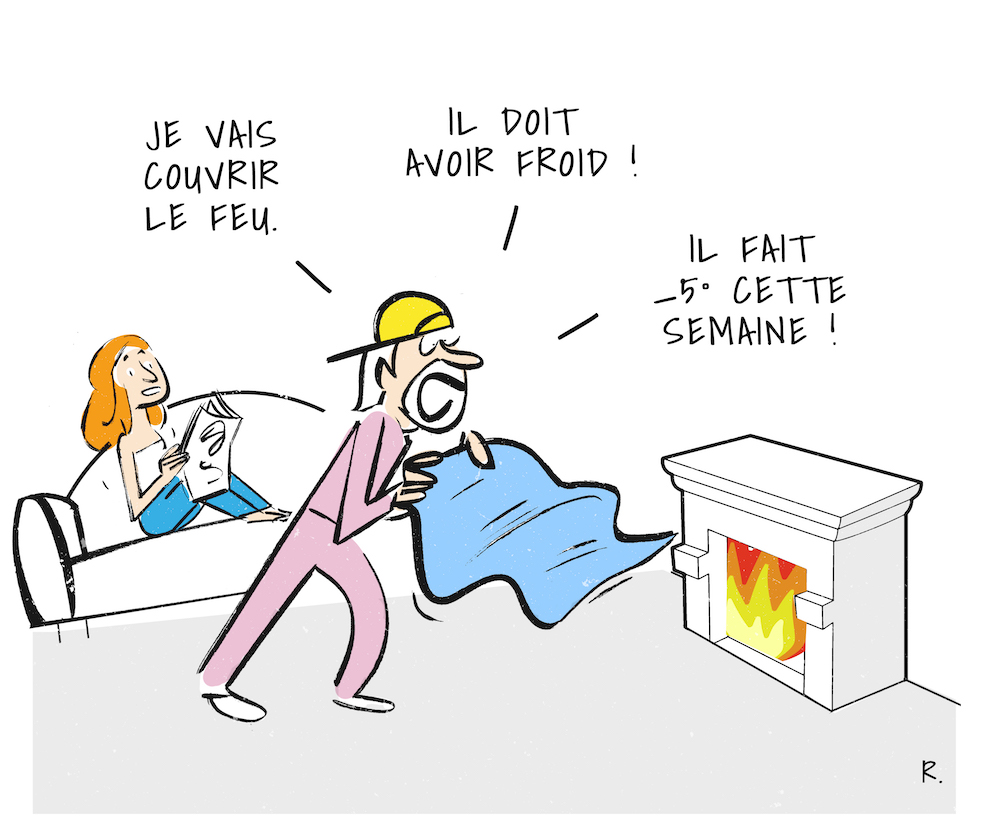

by le subtil Gilles Rapaport

Dans les bourgs et les villages, ne restaient que ceux qui n’avaient pas le droit d’aller se faire flamber par les Norvégiens ou écraser comme des crêpes par les Sarrasins. Les très jeunes donc et les très vieux, qui comme on le sait tous à cet âge moyen que je vous narre, avaient tout au plus quarante-six ans et cinquante-trois pour les vieillards.

Autant dire que ce n’était pas plus fun qu’un dimanche après-midi à Amiens ou une autre ville de cette catégorie. Mais au-delà de l’ennui, je vous rappelle encore une fois que Netflix ne sera inventé que neuf cents ans plus tard et que Nostradamus n’avait même pas encore rêvé des Anges ou de Koh-Lanta puisqu’il n’était pas encore né, le danger principal venait des bandes de hooligans qui maraudaient dans les campagnes à vouloir faire le coup de poing sur les biens de ceux qui attendaient le retour des héros pour leur coller des lauriers sur le front ou peut-être seulement leur demander de prendre aussi leur part des tâches ménagères parce que la charge mentale commençait à bien peser, l’Histoire n’est pas très précise à sujet-là.

Toujours est-il que ceux qui maraudaient étaient bien embêtants.

La très utile fin des vieux de l’âge moyen

Pour lutter contre ce mal qui sévissait dans ces contrées, certaines bourgades avaient mis au point une tactique d’évitement originale qui allaient marquer d’une pierre blanche, vous vous en doutez, l’Histoire des expressions. À l’approche de la fin d’après-midi, cette délicieuse heure de tristesse qu’on appelle « entre chien et loup » – cela fera le sujet d’une autre leçon pour ma chère géniture mais point trop n’en faut – les deux plus jeunes enfants du plus petit par la taille des valets que la valetaille du lieu ne porta en son sein, c’était l’une de leurs prérogatives, allaient chercher les trois plus vieilles personnes du village. Ces deux là connaissaient leur rôle sur le bout de leurs sales ongles : ils devaient conduire les trois anciens aux portes du village, les installer sur un banc de pierres, les couvrir d’un plaid et les laisser là pour la nuit. Comme une offrande au mal qui rodait pourrait-on dire. Une fin de vie bien utile pour les habitants des villages qui ne se posaient pas trop de question sur ce qui arrivait à celui des anciens qui disparaissait parfois pendant la nuit.

À chaque fois que les deux plus jeunes enfants du plus petit par la taille des valets que la valetaille du lieu ne porta en son sein revenaient de leur mission, leur mère ne manquait de leur poser cette question : « Oï, did you cover a few laddies ? ». Ce que je vais hardiment traduire pour vous par « Mes chères têtes blondes, vous êtes vous occupés avec bienveillance de nos chers anciens ? ».

Et c’est ainsi que pendant cet âge que l’on disait moyen mais qui ne manquait pas d’astuces, vous en conviendrez, on gardait hors des murs le mal qui rôdait comme tout mal qui se respecte.

par le dessinateur avec de l’humour Gilles Rapaport

Par les échanges commerciaux, je vous rappelle que l’Angleterre n’avait pas encore quitté l’Europe, la coutume arriva en France. Et les François étaient déjà si nuls en anglois que « cover a few » devint… je ne vous le fais pas dire… « couvre-feu ».

Alors que je finissais mon histoire, Noodle me regarda en penchant la tête de côté. C’était charmant. Bulle avait quitté la pièce sans rien dire dix minutes plus tôt pour claquer une porte et j’avais terminé ma démonstration pour les mignonnes petites oreilles attentives de mon meilleur ami de l’homme à moi que j’ai.

Finalement, ma prochaine expression sera « prêcher dans le désert ».